SSH活動内容

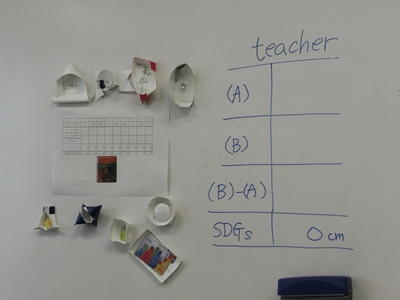

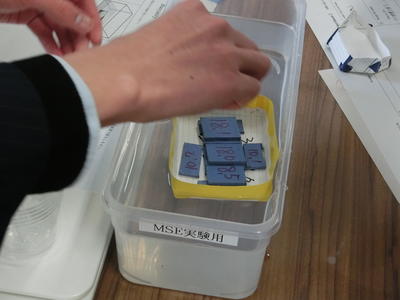

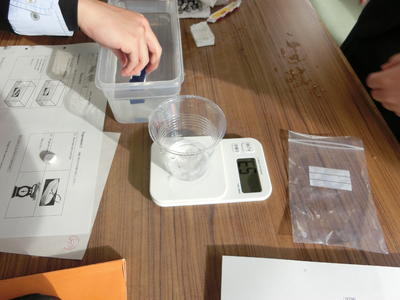

Marine Science English(浮力の実験)

Marine Science English(浮力の実験)

Marine Science English(浮力の実験)

1 期 日 令和4年1月17日(木)

2 場 所 本校 海洋環境実習室

3 参加生徒 海洋科学コース・海洋総合コース3年生

4 内 容

同じ大きさの耐水紙を用いて,船を製作し,オモリを載せて浮力を測定しました。

また,製作した船で水をすくって,その水の重量を測定し,オモリの重量と比較しました。

「Marine Science English(MSE)」の教材

平成25年度からSSH事業の一環で取り組んでいるMSEの教材をとりまとめた。

MSEでは,「コミュニケーション英語Ⅱ」の内容を更に習熟させて,海洋関係の科学者・技術者として必要となる総合的な英語力の向上を図っている。授業では海洋系の実験に必要な専門用語を英語で表現できるようにワークシートを開発し,活用している。

QRコード

SSH課題研究テーマグループ討論会(SSH-ADT)を実施しました!

課題研究のテーマ決定方法や研究内容等に関して、各コースの2年生と3年生が話し合う討論会を開催しました。

日時:令和3年12月17日(金)13時10分から15時10分

場所:本校2階多目的ホール

参加生徒:生徒SSH委員会 2年生24名、3年生24名、計48名

講師:とくしまワークショップらぼ 理事 吉野 哲一さん

内容:まず、3年生から「どんな課題研究をしているか」や「なぜその研究をしようと思ったのか」「課題研究のテーマを決めたきっかけ」「課題研究をしていて大変だったこと」「工夫したこと」「課題研究をしていて楽しかったこと」などをグループで話してもらった。次に、3年生に対してグループの生徒が「テーマを決めるための秘訣」や「相談した人」「思いつかない場合はどうすればいいか」「研究を始める前にどんな準備が必要か」「研究がはじまるとどんなことが起こるのか」などの質問をし、話し合いを行った。その後、グループでの話し合いの内容を全体で共有した。

最後に、「課題研究の魅力」について先生方も交えてグループで話し合い、全体で共有した。

参加した生徒の感想は「同学年とだけのグループではなく、後輩も含めたディベートだったため、自分にとって新しい発見や考え方があり新鮮だった。また、類も違うのでいろいろな研究内容を聞けて面白かった(3年生)。」や「普段、自分は消極的で他の人と上手く話すことができずにいました。この討論会に参加して、自分に自信を持つことができたので、とてもよかった(3年生)。」「先輩の研究について知ることができ、とても関心を持った。これまで抱いていたSSH課題研究へのイメージよりもはるかに楽しそうだと思った(2年生)。」「はじめて違う類の人達と話をして新しく知ることがたくさんあった。課題研究のテーマを決める秘訣を聞けたので、それを利用して考えていきたい(2年生)。」など前向きな意見が多かった。

SSH課題研究発表会[個人研究](海洋科学コース)へのリンク

SSH課題研究発表会[個人研究](海洋科学コース)へのリンク

SSH課題研究発表会[個人研究](海洋科学コース)

SSH課題研究発表会[個人研究](海洋科学コース)の記事については,

こちらのリンクをご覧ください。

SSH課題研究発表会[個人研究](海洋科学コース)へのリンク

2年生SSH課題研究がはじまりました

2年生SSH課題研究がはじまりました

探究活動のテーマ決定を前倒しし3年生から本格的にはじまる課題研究の充実を図るため,昨年度からカリキュラム改訂を行い,2年生に学校設定科目「SSH課題研究(1単位)」を導入しました。

今年も2年生SSH課題研究(2学期後半から3学期にかけてまとめて実施している)がスタートしました。研究を開始するに当たって「SCITEC-HIノート(本校自作の実験ノート)の活用方法」や「研究の効果的な進め方」についての授業を実施しました。その様子を紹介します。

日 時:令和3年11月19日(日)9時から11時50分

場 所:本校4階情報技術実習室Ⅱ

参加生徒:2年生環境科学コース32名

講 師:方眼ノートトレーナー 藤井 梓さん,成松 美香さん

令和3年度 徳島科学技術高等学校SSH研究発表会の開催について

本校では今年度の生徒の研究成果について、下記日程にて発表いたします。

日程 第1部 動画公開(YouTube) 令和4年2月 3日(木)~2月26日(水)

第2部 オンライン発表 令和4年2月10日(木)12:30~14:45

なお、今年度は、本校YouTubeチャンネルにて本校生徒の研究発表を動画配信するほかに、他校からの動画発表作品を広く募集しております。動画発表への投稿及び、オンライン発表の視聴を希望する方は、別添参加申込書に記入の上、下記担当まで送付くださいますようお願いいたします。(締切1月19日(水)17:00)

データ集録・解析オンラインワークショップに参加

公益財団法人日本科学協会が主催する標題のオンラインワークショップに参加しました。

日時:令和3年11月7日(日)13時から17時

11月14日(日)13時から17時

場所:本校4階情報技術実習室Ⅱ

参加生徒:2年生情報科学コー8名

講師:同志社大学 野口 尚史 准教授,企業研究所研究員 小山 志穂里さん

内容

7日 超小型PCラズベリーパイにセンサ(音響・画像・温湿度・磁力)をつないで,

身のまわりの現象を工夫して測定することにチャレンジ

14日 測定したデータをどう解析して解釈するのか,同じくラズベリーパイを使い,考

え方と方法を学ぶ

四国地区SSH担当者交流会を幹事校としてオンラインで開催しました

四国及び和歌山県のSSH指定校関係者や文部科学省,科学技術振興機構,徳島県教育委員会から総勢80名の皆さんが参加し,今後のSSH事業のあり方や指定校同士の取組の共有を通して,連携した取組ができないか模索しました。

日 時:令和3年10月13日(水)13:00 から16:15

場 所:本校多目的ホールや図書室,大会議室を教室他校等とオンラインで繋いで開催

参加者:四国地区及び和歌山県SSH指定校12校,文部科学省,JST,徳島県教育委員会

内 容:13:00 開会行事(幹事校・県教委・科学技術振興機構挨拶)

13:20 講演 ※質疑応答を含む80分

演題「SSH事業の今後の方向性について」

文部科学省初等中等教育局教育課程課 課長補佐 野口 宏志 氏

14:50 分科会

① 課題研究の指導と評価について

② 授業改善への取組について

③ コロナ禍における海外研修・外部連携・発表会等の課題と工夫について

④ 継続申請及び中間評価について

16:00 閉会行事(幹事校・科学技術振興機構・次期幹事校挨拶)

16:15 終了

16:30 SSH主担当者等情報交換会

文化祭でSSH課題研究発表上映会と課題研究インタビューを行いました

日時:令和3年10月9日(土)9時から12時まで

場所:本校2階多目的ホール

参加生徒:3年生情報科学コース,環境科学コース,総合デザインコース,1・2年生生徒SSH委員会

3年生が今年4月に四国地区SSH生徒研究発表会にて発表した課題研究の研究発表動画を上映しSSH活動を広報しました。

また,1,2年生の生徒SSH委員会が3年生に現在取り組んでいる課題研究について、そのテーマや内容,どうしてそのテーマにしたのか,また,研究の難しい点や工夫した点,面白いと感じていること,後輩へのメッセージなどインタビューしました。今後、とりまとめて教室に掲示する予定です。

スマートフォンはこちら

スマートフォンはこちら