徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所の先生をお招きし,総合科学類の2年生を対象に「サイエンスカフェ」を2テーマで実施しました。講義では、講師先生の研究分野の講演及びワークショップをしていただき,科学技術の未来や研究活動の魅力等について学びました。

日時:①令和8年1月16日(金)、②令和8年1月20日(火)

場所:①理科室、②多目的ホール

対象:①総合科学類 環境科学コース2年生、②総合科学類 情報科学コース2年生

講師:徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所

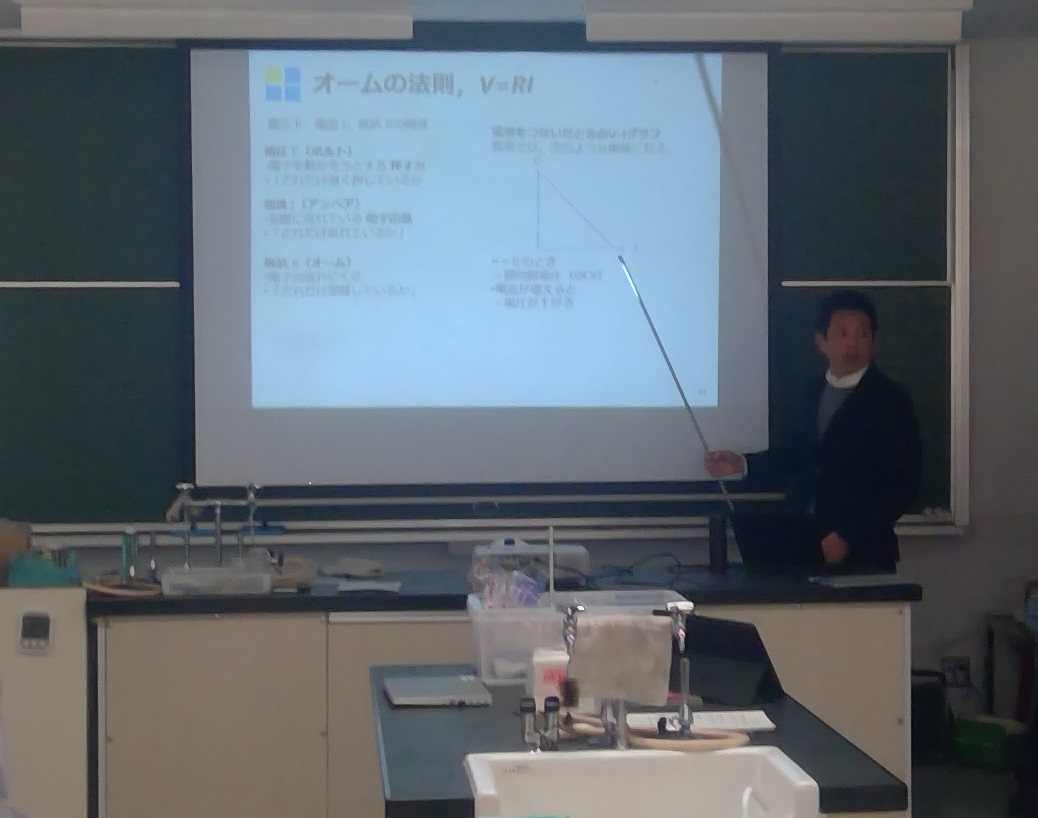

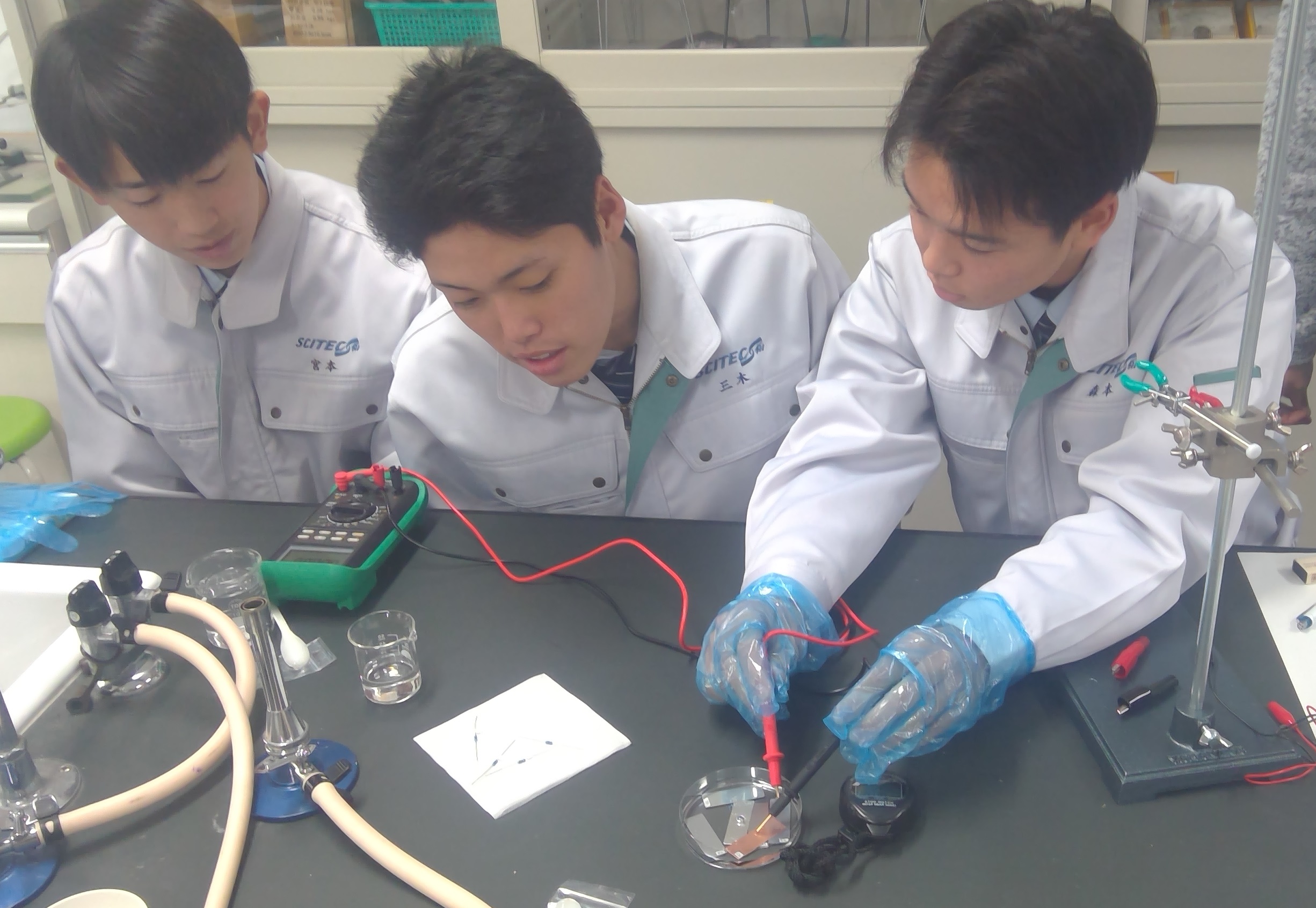

①大石 昌嗣 教授(電気化学デバイス)

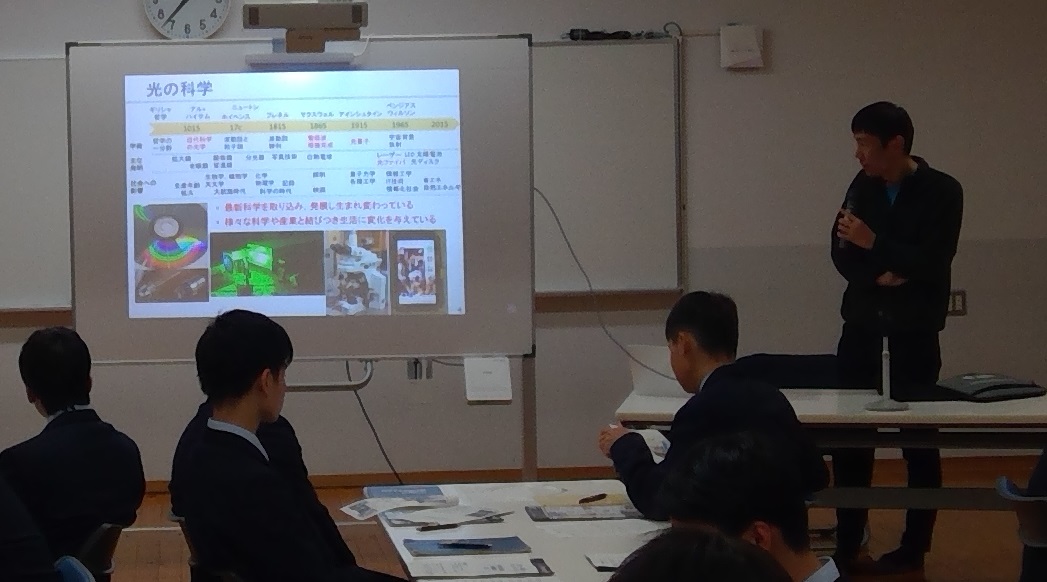

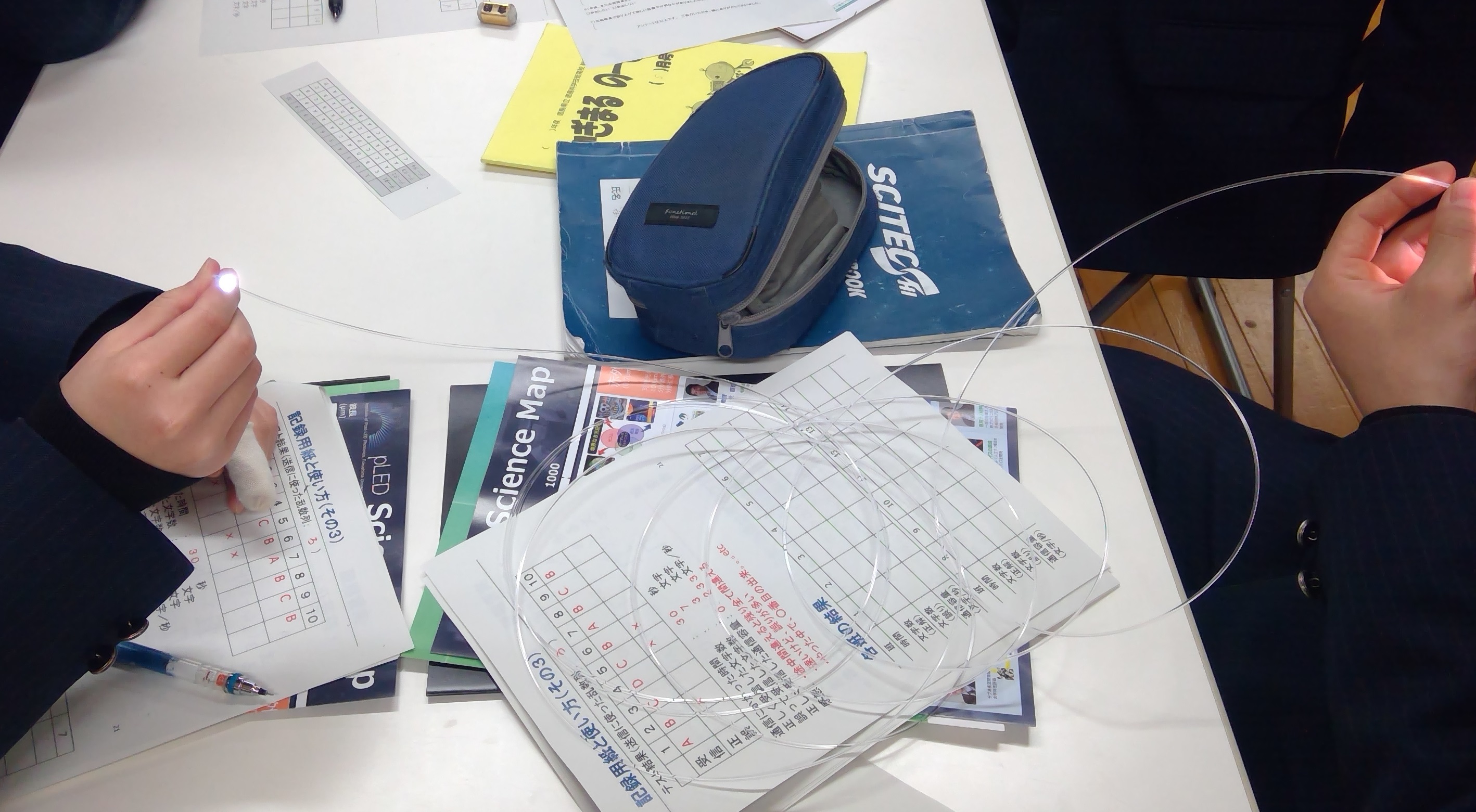

②久世 直也 教授(光工学)

内容:自己紹介、基礎知識確認、ワークショップ

①電気化学デバイス講座

②光工学講座

総合科学類

情報科学コース

環境科学コース

サイエンスカフェ

徳島大学

ポスト

LED

フォトニクス

電気化学デバイス

光工学

海洋科学類1年生が大学・研究機関の見学を実施した様子は、こちら

海洋科学

SSH

大学連携

研究機関見学

「令和7年度徳島科学技術高等学校SSH研究発表会」を開催します。

日時:令和8年2月11日(水・祝) 9:00~15:20頃

場所:徳島科学技術高校

日程: 9:00~11:50 開会式・(第1部)口頭発表

12:30~15:20頃 (第2部)ポスター発表・閉会式

詳細及び参加申込は、次のファイルを御覧ください。

【参加申込・案内】R8.2.11_徳島科学技術高等学校SSH研究発表会.pdf

研究発表会

口頭発表

ポスター発表

参加

申込

SSH台湾研修(4日目)

1 日 時 令和7年11月27日(木)

2 場 所 桃園国際空港

3 参加生徒 海洋科学・海洋技術類1・2年生代表生徒 6名

4 概 要

台湾研修4日目は、ホテル→桃園国際空港→高松空港→学校まで移動し、全員元気に研修を終えることができました。

07:00 起床・朝食

09:30 ホテル 発(シャトルバス)

09:40 高鐵桃園駅 着

〇高鐵桃園駅周辺散策

11:32 高鐵桃園駅 発

11:47 台湾桃園国際空港 着

〇出国手続き

14:30 台湾桃園国際空港 発

18:05 高松空港 着

〇入国手続き

19:00 高松空港 発(貸切バス)

20:20 学校 着

台湾

海洋

SSH台湾研修(3日目)

1 日 時 令和7年11月26日(水)

2 場 所 國立蘇澳高級海事水產職業學校

3 参加生徒 海洋科学・海洋技術類1・2年生代表生徒 6名

4 概 要

台湾研修3日目は、國立蘇澳高級海事水產職業學校での研修を実施しました。

09:00 台湾蘇澳高級海事水産職業学校 着

〇両国の国歌斉唱

〇スタッフ及び生徒紹介・あいさつ

〇研究発表

蘇澳:マリンスポーツ、環境調査(手作りROV)

本校:学校紹介、共同研究計画

〇授業交流

漁業科:飼育生物見学、実習内容及び設備見学、ヨット模型帆走実習

水産増殖科:飼育生物見学、プランクトンの観察

〇共同研究

・蘇澳の海岸に流れ着いた漂着物を台湾の生徒と一緒に回収して、種類ごとに記録。

・蘇澳魚市場の見学及び使用済み漁網回収場所の見学

16:00 台湾蘇澳高級海事水産職業学校 発(貸切バス)

19:30 ホテル 着

※ 台湾蘇澳高級海事水産職業学校のみなさま、ありがとうございました。

台湾蘇澳高級海事水産職業学校

SSH台湾研修(2日目)

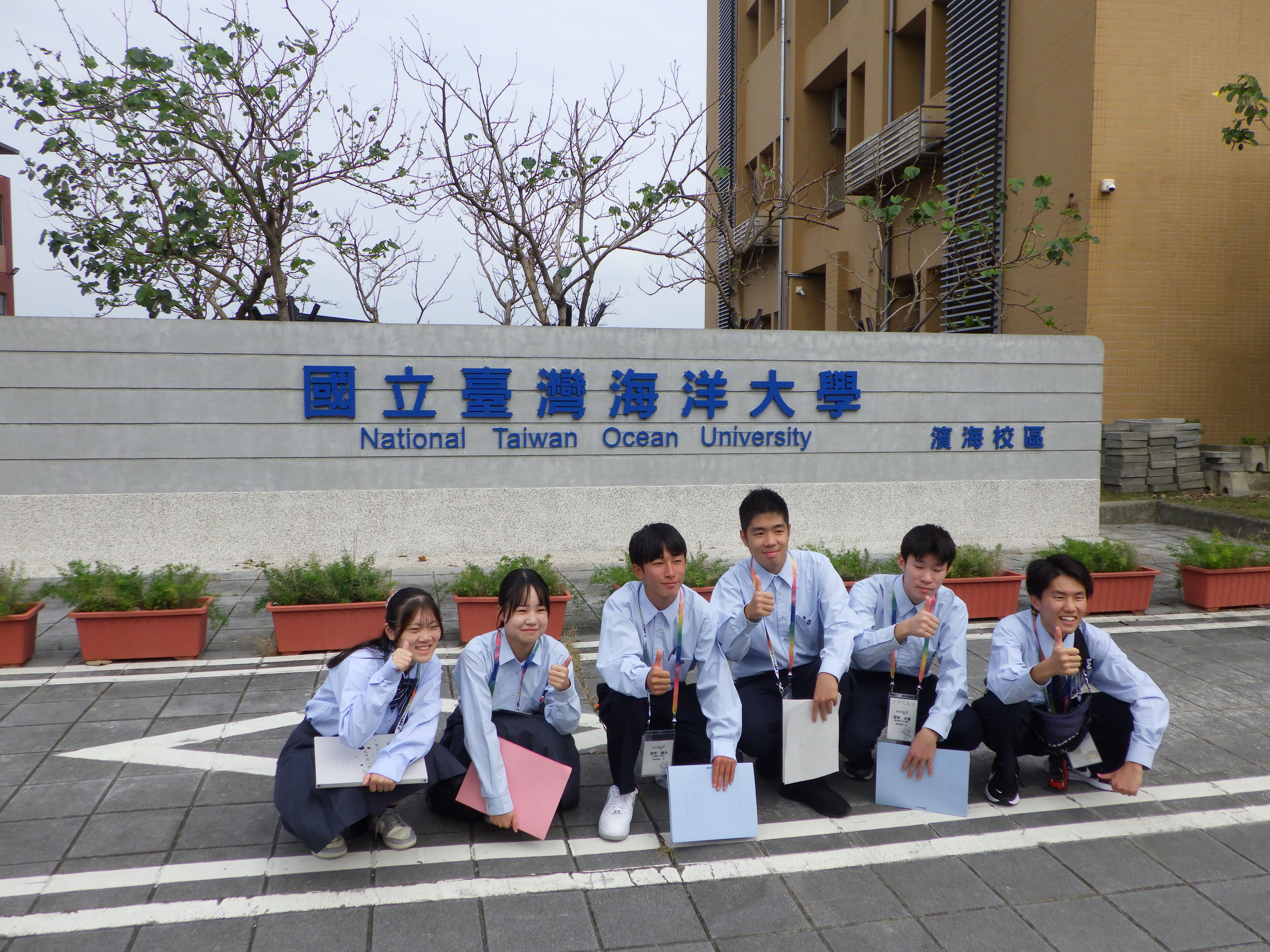

1 日 時 令和7年11月25日(火)

2 場 所 台湾海洋大学

3 参加生徒 海洋科学・海洋技術類1・2年生代表生徒 6名

4 概 要

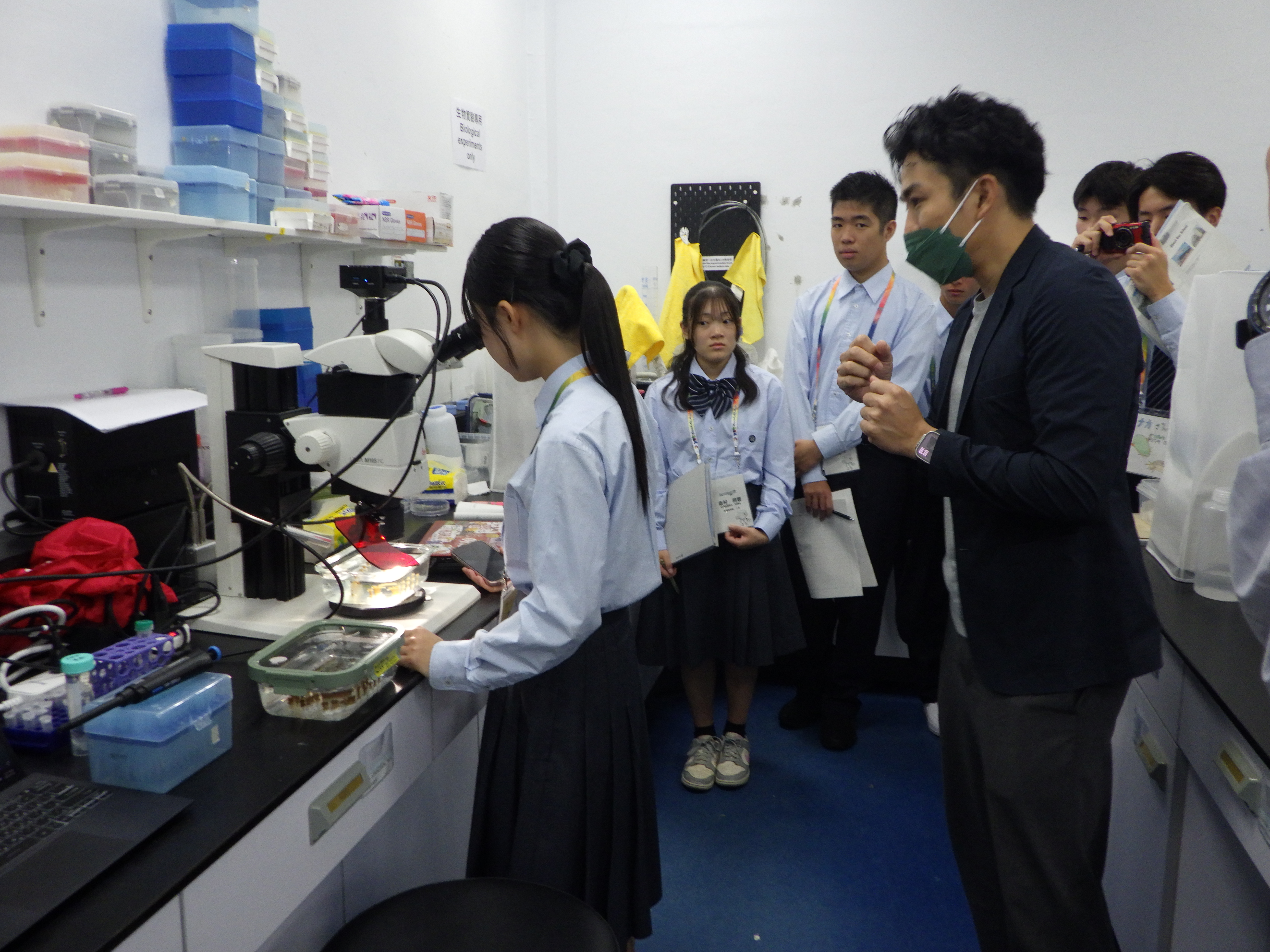

台湾研修2日目は、國立臺灣海洋大學での研修を実施しました。

06:30 全員でホテル周辺を散歩後、朝食

08:30 ホテル出発

09:00 國立臺灣海洋大學 着

〇識名教授より自己紹介および研究室のみなさんの紹介

〇本校生徒の自己紹介

〇サンゴについてのこれから取り組んでいきたい研究についてスライド発表及び意見交換

〇研究施設見学

〇学食で昼食

13:00 國立臺灣海洋大學 発

14:00 國立臺灣海洋大學 水生生物研究暨保育中心 着

〇サンゴについての講義

〇研究施設見学

〇サンゴの移植方法について実技研修

16:30 國立臺灣海洋大學 水生生物研究暨保育中心 発

19:30 ホテル 着

識名教授をはじめ、研究室の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

台湾海洋大学

SSH台湾研修(1日目)

1 日 時 令和7年11月24日(月)

2 場 所 台湾

3 参加生徒 海洋科学・海洋技術類1・2年生代表生徒 6名

4 概 要

台湾研修1日目は、徳島→高松空港→(台湾)桃園国際空港→基隆へ移動しました。桃園国際空港からは鉄道を乗り継いで移動し、海外で初めての電車移動を体験しました。基隆のホテル到着後は翌日からの研修に備えて早めに休みました。

台湾

海洋

マリンリサーチクラブが日本甲虫学会第15回大会に参加した様子は、こちら

日本甲虫学会

コガタノ

ゲンゴロウ

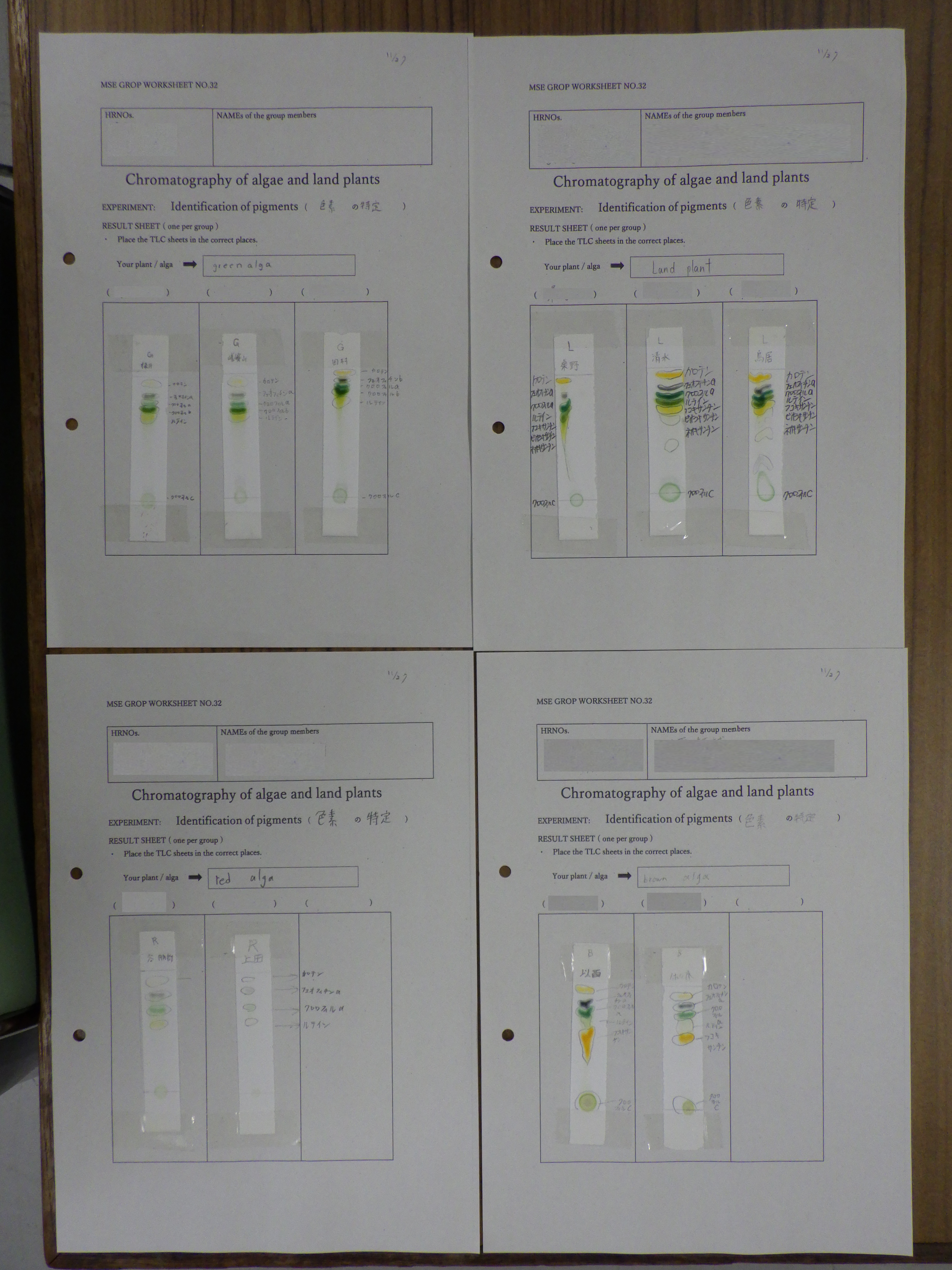

MSE(海藻の光合成色素)

1 日 時 令和7年11月17日(月)・20日(木)

2 場 所 海洋環境実習室

3 参加生徒 海洋科学コース・海洋総合コース 3年生

4 概 要

Marine Science Englishの授業で、海藻の光合成色素についての実験を実施しました。今回の実験では、海藻(緑藻、紅藻、褐藻)と陸上の植物を用いて、薄層クロマトグラフィーによる行動性色素の分離を行いました。そして、その結果から海藻の生息場所と光合成色素の関係について考察しました。

Marine

Science

English

光合成色素

海藻